Les étrangers, le droit des étrangers, « les délinquants étrangers »… sont encore venus alimenter le débat politique français au cœur de l’été, qui n’attendait qu’à s’enflammer… alors même que les incendies de forêt marquaient déjà l’actualité française et européenne, en lien avec le changement climatique. Rien de mieux pour détourner des sujets sérieux (tels que ledit changement climatique) l’attention du public, et pour rendre très émotionnel le débat, que d’agiter le spectre des « délinquants étrangers ». La dernière mouture de ce débat a ‘abord été nourrie, en cette fin de juillet 2022, par des incidents – liés à des infractions pénales dont un vol à l’arrachée – dans le quartier de La Guillotière à Lyon.

Si les incidents en tant que tels semblent mériter une réponse pénale, leur utilisation pour un débat beaucoup plus généralisé sur la législation en matière d’immigration semble bien abusive. L’actualité en question a d’ailleurs été abondamment commentée par des représentants de l’extrême droite française. Rien qu’en quelques heures, la chaîne d’informations en continu BFM TV a mobilisé, entre le soir du 26 juillet et la fin de la matinée du lendemain 27 juillet, pas moins de cinq députés du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen pour intervenir tout à tour sur le sujet : Laure Lavalette, puis Philippe Ballard, puis Sébastien Chenu, ensuite Isabelle Diaz, enfin Antoine Villedieu. Tous et toutes affiliés au parti de Marine Le Pen. Il aurait été possible d’imaginer un débat plus sobre, moins idéologique et moins marqué…

Chacun(e) y voit de son couplet, dans ce débat assez inflammable… et souvent de son erreur. Il devient difficile de compter les contre-sens juridiques, alors que les Obligations de quitter le territoire français (OQTF) semblent être devenus, depuis quelques jours, un objet central du débat français. Les erreurs matérielles ne sont d’ailleurs pas dans un seul camp. Ainsi, le même soir du 25 juillet, Eric Piolle (maire écologiste de Grenoble, opposé à un durcissement généralisé du traitement des étrangers en France) et Geoffrey Lejeune, rédacteur du magazine d’extrême droite Valeurs actuelles (qui y est au contraire très favorable) ont commis des erreurs semblables, sur les écrans de télévision. Le premier, Piolle, était venu expliquer que le ministre de l’Intérieur ne devrait pas se prononcer en matière d’OQTF au nom de la séparation des pouvoirs, de l’indépendance de la Justice qui les prononcerait. Le second, Lejeune, expliquait que les OQTF étaient prononcées « au nom du peuple français par le Tribunal administratif » et devaient donc, à ce titre, être respectées.

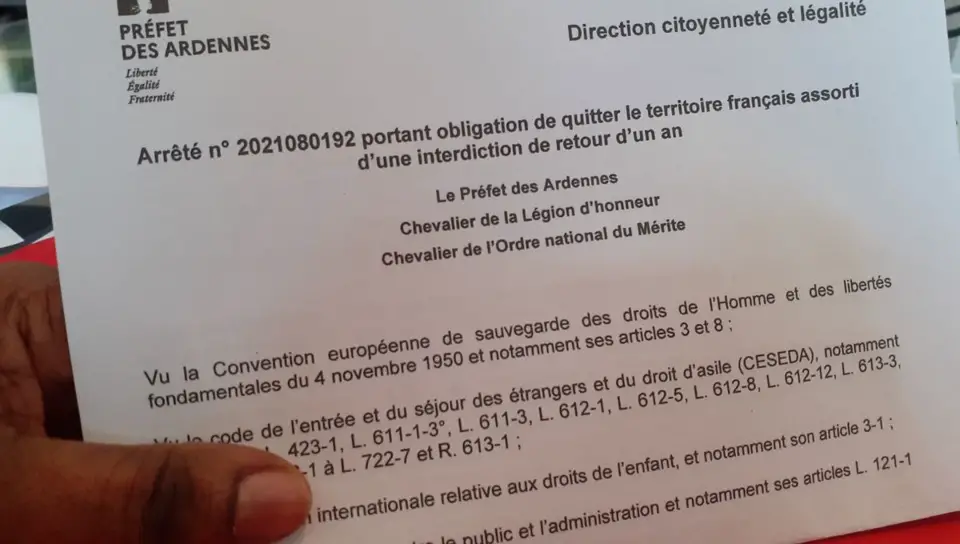

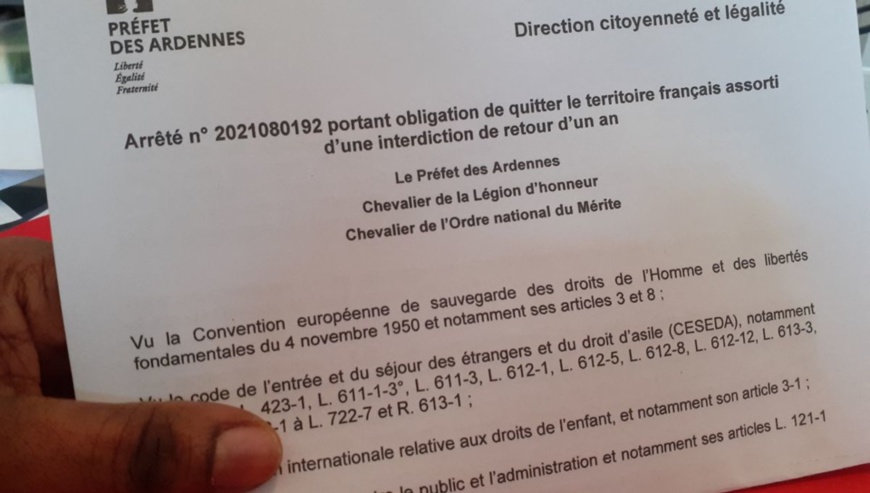

Les deux avaient tout simplement tort, en ce qui concerne la compréhension matérielle du droit. Les fameuses OQTF constituent un acte administratif, prononcé par une préfecture (qui dépend hiérarchiquement du ministère de l’Intérieur), sous le contrôle du Tribunal administratif qui peut l’annuler s’il considère que l’administration a méconnu la Loi. Il est vrai qu’à côté de cette catégorie très majoritaire de « mesures d’éloignement », il existe aussi des interdictions (judiciaires) du territoire français, prononcées par les juges en matière pénale au titre de peine complémentaire. Mais elles concernent bien moins de dix pour cent des cas des éloignements effectués en 2021, selon les chiffres de la CIMADE.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, quant à lui, a désormais promis de préparer une nouvelle Loi en la matière – encore une ! -, censée être présentée dès septembre prochain.

La future nouvelle Loi devrait surtout allonger le délai pendant lequel une OQTF expose la personne concernée à un risque caractérisée d’être renvoyée (ou « éloignée » dans le langage légal et administratif) du territoire français. Ce délai est actuellement de douze mois en application des articles L.731-1 e L.741-1 du CESEDA ou Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Monsieur Darmanin propose de l’allonger, évoquant la possibilité d’un maximum de 24 mois pour être encore compatible avec le droit de l’Union européenne en la matière.

Cette durée de douze mois suscite souvent des incompréhensions, et mérite donc d’être clarifiée.

Délai de 12 ou 24 mois : quelle signification ?

Une première question concerne la situation de l’OQTF elle-même, passé ce délai actuellement de douze mois. Les rumeurs ou informations erronées prétendent que l’OQTF, ou « mesure d’éloignement » en langage légal, disparaîtrait au bout de ce délai. Cela est faux : ce qui disparaît, c’est la possibilité d’enfermer la personne concernée pour exécuter de force – vu que la personne n’est pas d’accord pour partir – la décision, vu que l’article L.731-1 du CESEDA concerne l’assignation de résidence et que l’article L.741-1 traite du placement en Centre de rétention administrative (CRA).

Cela a pour conséquence que, passé le délai en question, la personne intéressée pourra présenter une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour en préfecture, sans courir le risque d’une interpellation pour être conduite vers un Centre de rétention puis placée dans un avion. Précisons que, lors de la présentation de sa demande, l’agent de la préfecture verra à l’écran qu’une OQTF existe toujours à l’encontre de la personne. Si la nouvelle demande de titre de séjour de celle-ci reçoit une réponse positive, la décision favorable de l’administration abroge, efface la mesure précédente, donc l’OQTF disparaît alors. Mais si la nouvelle demande se solde elle aussi par un refus du droit au séjour, une nouvelle OQTF - que l'administration peut alors prononcer – pourra être aggravée parce qu’elle pourra être accompagnée d’une IRTF (Interdiction de retour sur le territoire français) dont nous traiterons plus loin. Il faudra donc faire très attention au contenu d’une nouvelle demande, et ne la présenter que si elle a des chances de recevoir une réponse favorable.

Une deuxième question est soulevée en pratique : au cas où la personne concernée saisit le Tribunal administratif, les douze mois (pendant lesquels il sera fortement déconseillé de se rendre en préfecture) doivent-ils se décompter à partir de la notification de l’OQTF ? Ou alors à partir de celle de la décision du Tribunal administratif si celui confirme celle de la préfecture, vu que la mise en œuvre de l’OQTF est suspendue, donc gelé dans l’attente que le TA se prononce ?

La première réponse est la bonne, même si certaines préfectures ont une autre approche en pratique, refusant de recevoir et traiter une nouvelle demande de titre de séjour avant la fin de douze mois à compter de la décision du TA (qui intervient en règle générale plusieurs mois après la date de l’OQTF elle-même). Cette pratique nous semble abusive. Deux arguments plaident en faveur de l’idée que les douze mois sont à compter à partir de la date de notification de l’OQTF :

- (1.) L’article L.731-1 du code précité, du CESEDA, comporte bien une formulation qui évoque une OQTF « prise moins d’un an auparavant » pour justifier l’assignation à résidence (ou l’enfermement, puisque l’article L.741-1 sur la rétention renvoie explicitement aux conditions posées à cet article L.731-1).

Ainsi, en suivant le texte, la possibilité d’interpeller et d’enfermer une personne n’est donc même pas enfermée dans un délai de douze mois après la notification (réception) de la décision, mais plutôt dans un délai de douze mois à compter de la signature de celle-ci en préfecture. Ce qui est plus strict encore.

- (2.) Interviewé pendant une demi-heure sur ces questions, ce 26 juillet 2022 sur BFM TV, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, justifie l’allongement prévu du délai (p.ex. de 12 à 24 mois) justement par la durée des procédures suite aux recours. Il a utilisé la formulation indiquant qu’il fallait « laisser prospérer les recours », même si le sens profond consistait, au contraire, à dire qu’il fallait avoir encore suffisamment de temps à éloigner la personne du territoire français, même si elle exerce des recours…

Le ministre de l’Intérieur reconnaît par là que, contrairement à ce que considèrent en pratique certaines préfectures, la saisine du Tribunal administratif et l’attente de sa décision n’auraont pas pour effet de rallonger ou de reporter le délai…

Précisions que seule la procédure devant la première juridiction, le Tribunal administratif, a pour effet de suspendre l’application de l’OQTF, donc de protéger la personne intéressée contre l’exécution de l’éloignement. SI la personne a perdu devant la TA et a fait appel (devant la Cour administrative d’appel, CAA), cette procédure d’appel n’aura plus pour effet de la protéger. En effet, depuis la « Loi Sarkozy II » du 24 juillet 2006, l’appel n’a plus d’effet suspensif en matière d’éloignement…

IRTF : quelles conséquences ?

Depuis quelques années, un certain nombre d’OQTF viennent accompagnées d’une autre décision, appelée l’IRTF (interdiction de retour sur le territoire français), sur le fondement des articles L.612-6 et suivants du CESEDA.

Celle-ci peut être d’une durée d’un an, deux ans ou trois ans. Le principal problème étant qu’ici, on ne décomptera pas cette durée à partir de la signature ou de la notification de la décision à la personne… mais seulement à compter de la date où celle-ci a effectivement quitté le territoire français. L’IRTF aura, ainsi comprise, surtout pour effet d’interdire pendant une certaine durée la délivrance d’un visa pour la France (ou pour l’espace Schengen, d’ailleurs) a la personne, après son départ du territoire français. Au cas où la personne n’est pas parti, le délai n’a ainsi pas commencé à courir, ce qui aura pour effet de bloquer une future demande de régularisation....

Cela signifierait donc que, si une IRTF vous a été adressée, vous pourrez être mis(s) en Centre de rétention à tout moment, pendant une durée quasiment illimitée, y compris largement au-delà d’un an ?

Pas si vite… en fait, non ! La Cour de cassation française est en effet venue s’en mêler. Une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2021 (affaire n° 20-17.139) est venue s’opposer à une telle perspective.

La Cour de cassation vient limiter l’impact de l’IRTF…

Dans cette décision, la Cour de cassation considère que l’existence d’une IRTF – adoptée par l’autorité préfectorale pour accompagner une OQTF – ne pourra pas justifier la mise en rétention, au-delà d’un an, alors que l’OQTF n’a pas été exécutée puisque l’intéressé(e) n’a pas quitté le territoire français.

A travers sa décision du 17 novembre 2021, la Cour de cassation considère tout simplement que l’IRTF n’existe pas pour ça, mais qu’elle ne concerne que la perspective d’un retour, conformément à son nom, au cas où la personne intéressée par la mesure était effectivement partie du territoire français. Au cas contraire, la mesure n’a aucun sens, juge la Cour de cassation. Elle a suivi en cela l’argumentation du requérant, un ressortissant serbe, qui avait argumenté qu’il « n’avait jamais exécuté cette obligation de quitter le territoire français, ce qui excluait nécessairement toute méconnaissance d’une interdiction de retour ».

Ceci signifierait donc que, à partir du moment où vous aviez reçu une OQTF accompagnée d’une IRTF mais que vous n’êtes pas parti(e), passé les fameux douze mois, la préfecture devra reprendre votre dossier et l’examiner à nouveau, si vous lui demandez une régularisation ?

…mais attention à la « dualité de juridictions » !

Non… pas si vite, non plus. La décision ci-dessus n’émane pas d’une juridiction administrative, mais bien de la Cour de cassation, donc d’une juridiction judiciaire (civile). Bon, ça vous semble compliqué ? Oui, c’est le cas. Toujours est-il qu’il faut savoir que deux types de juges interviennent dans les litiges qui concernant les OQTF et la mise en rétention : le tribunal administratif d’un côté, un(e) JLD ou « Juge des libertés et de la détention de l’autre côté ».

Or, les juges administratifs sont chapeautés, en haut de la pyramide, par le Conseil d’Etat (qui est la plus haute juridiction administrative) et non par la Cour de cassation. Cette dernière chapeaute, à son tour, toutes les juridictions en matière civile, sociale, commerciale et pénale qu’on regroupe ensemble sous la dénomination de « juridictions judiciaires », à l’exclusion des juridictions administratives qui contrôlent la légalité des actes de l’Etat.

Or, les JLD sont des juges judiciaires, rattachés au Tribunal judiciaire (ex-Tribunal de grande instance), et sont considérés comme des juges en matière civile. Leur hiérarchie est chapeautée par la Cour de cassation.

En matière de (refus du) droit au séjour, les deux juridictions interviennent toutes les deux – à partir du moment où il y a notification d’une OQTF puis placement en rétention -, mais pas dans les mêmes objectifs. Leur rôle est différent. Cette « dualité » des rôles date de la réforme du droit des étrangers élaborée par le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy à travers la Loi du 24 juillet 2006 (« Loi Sarkozy II »), entrée en vigueur en 2007. Depuis cette période, le Tribunal administratif intervient pour valider ou invalider l’OQTF, donc pour vérifier s’il est légal ou illégal de refuser à la personne l’admission au séjour. L’enfermement en Centre de rétention, lui, relève du contrôle par les JLD en tant que juges des libertés individuelles.

Dans ce contexte, il est parfaitement possible qu’une personne se voie délivrée une OQTF (et que celle-ci soit délivrée par le Tribunal administratif), mais que le JLD déclare illégal l’enfermement en rétention. Ceci soit en raison de l’état de santé de la personne, soit en raison de la situation de famille et notamment à cause de la présence d’enfants mineurs auprès d’elle, soit enfin à cause de « garanties de représentation » solides telles que la présence d’un emploi fixe, d’un logement stable et parce que le passeport de l’intéressé se trouve entre les mains de l’administration française. Dans ce dernier cas, la situation ne donnera pas droit à un titre de séjour pour l’intéressé (si le Tribunal administratif a validé l’OQTF), mais il ou elle ne pourra pas être enfermé(e) en rétention non plus : la décision du JLD conduira alors à ce que la personne doive attendre la mise en œuvre son éloignement à son adresse habituelle. Souvent, la personne sera assignée à résidence, ce qui aura comme conséquence qu’elle devra venir « pointer » dans un commissariat de police ou à la gendarmerie, pour confirmer régulièrement le maintien de sa présence, au moins pendant une certaine durée.

Or, puisque la Cour de cassation a jugé que la personne ne pourra pas ou plus être enfermée en rétention à partir du moment où elle a (1.) une OQTF ancienne de plus de douze mois et (2.) une IRTF qui accompagnait cette OQTF notifiée il y a plus d’un an, cela ne signifie donc pas que l’administration devra lui délivrer un titre de séjour. Effectivement, la juridiction administrative ne s’est pas prononcée en ce sens, puisque cette décision précitée émane de la Cour de cassation… donc, de la « patronne » des JLD ! Le Conseil d’Etat, juge supérieur en tête des tribunaux administratifs, n’a jusqu’ici pas adopté une décision comparable.

Que faire alors ?

Dans un premier temps, cela aura comme conséquence que la personne (titulaire d'une OQTF et d'une IRTF, les deux datant de plus de douze mois) n’est – pour le moment – aux yeux de l’administration « ni régularisable, ni éloignable de force ».

Alors, que faut-il faire ?

A priori, il semble alors nécessaire d’adresser une demande écrite à l’administration (à la préfecture compétente) pour demander la possibilité d’introduire une nouvelle demande de régularisation, passé le fameux délai de douze mois. Cela nous semble surtout intéressant s’il existe un motif de régularisation qui est appuyé sur un droit fondamental, donc la préfecture sera obligée de tenir compte :

- la présence d’une maladie très grave ne pouvant pas être soignée dans le pays d’origine, puisque le refus durable de traitement risquerait de violer l’article 3 de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), qui interdit les traitement inhumains ou cruels ;

- la présence d’un lien de famille intense et stable dont la préfecture devra tenir compte pour respecter l’article 8 de la CEDH garantissant notamment l’unité des familles, telles que p.ex. la présence d’un enfant de nationalité française ou encore ayant la qualité de réfugié – qui n’aura donc aucune vocation à quitter le territoire français pour vivre avec la personne intéressée dans son pays d’origine -, ou p.ex. le mariage avec un conjoint français ou une personne ayant le statut de réfugié.

En revanche, à partir du moment où la régularisation de la situation administrative de la personne intéressé relève d’une faculté pour l’administration mais non pas d’une obligation qui s’impose fermement à elle, les chances d’aboutir d’une telle démarche nous semblent moindres. Or, la régularisation par le travail, dont les conditions précises ne sont pas prévues par une Loi (s’imposant à l’administration) mais par une circulaire dont le statut est inférieur à celui de la Loi, ne constitue pas une obligation ferme pour l’administration. Nous conseillons donc la prudence en la matière. Par ailleurs, la circulaire qui concerne la régularisation par le travail, celle du ministère de l’Intérieur du 28 novembre 2012, prévoit en son dernier chapitre qu’elle ne concerne qu’« exceptionnellement » les ressortissants algériens, dont le statut est d’abord régi par une convention bilatérale en date du 27 décembre 1968, renégociée la dernière fois en juillet 2001.

A partir du moment où – pour une personne à laquelle une OQTF avec IRTF avait été notifiée antérieurement, il y a plus de douze mois – la préfecture a répondu favorablement à une demande écrite pour un rendez-vous, telle nous l’avons conseillée, il ne faudra pas hésiter à se rendre.

Effectivement, la Cour de cassation française a interdit, par une décision de la première chambre civile du 06 février 2007 (affaire n° 05-10.880), les « convocations piège » qui avaient cours antérieurement. Un organe de l’Etat, n’ayant pas le droit d’être « déloyal » dans ses rapports avec les personnes administrées, ne pourra en effet pas leur faire miroiter un rendez-vous dont l’objet serait une demande de régularisation… pour ensuite leur passer les menottes à cette occasion et les envoyer en Centre de rétention. Un tel acte serait considéré comme déloyal, illégal et devra être annulé par le JLD qui ne pourra pas valider le maintien en rétention.

En revanche, si l’administration répond défavorablement (soit-il par le silence conservé pendant une certaine durée) à une demande de rendez-vous dans les conditions ci-dessus évoquées, un tel refus relève du contrôle des tribunaux administratifs.

Toutefois, saisir le juge administratif nous semble avoir un intérêt, dans ces conditions, surtout si la demande de régularisation (après OQTF et IRTF) est appuyée sur un argument juridique fort, soit un droit fondamental.

Fayçal MEGHERBI et Bernard SCHMID sont avocats au barreau de Paris.

Si les incidents en tant que tels semblent mériter une réponse pénale, leur utilisation pour un débat beaucoup plus généralisé sur la législation en matière d’immigration semble bien abusive. L’actualité en question a d’ailleurs été abondamment commentée par des représentants de l’extrême droite française. Rien qu’en quelques heures, la chaîne d’informations en continu BFM TV a mobilisé, entre le soir du 26 juillet et la fin de la matinée du lendemain 27 juillet, pas moins de cinq députés du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen pour intervenir tout à tour sur le sujet : Laure Lavalette, puis Philippe Ballard, puis Sébastien Chenu, ensuite Isabelle Diaz, enfin Antoine Villedieu. Tous et toutes affiliés au parti de Marine Le Pen. Il aurait été possible d’imaginer un débat plus sobre, moins idéologique et moins marqué…

Chacun(e) y voit de son couplet, dans ce débat assez inflammable… et souvent de son erreur. Il devient difficile de compter les contre-sens juridiques, alors que les Obligations de quitter le territoire français (OQTF) semblent être devenus, depuis quelques jours, un objet central du débat français. Les erreurs matérielles ne sont d’ailleurs pas dans un seul camp. Ainsi, le même soir du 25 juillet, Eric Piolle (maire écologiste de Grenoble, opposé à un durcissement généralisé du traitement des étrangers en France) et Geoffrey Lejeune, rédacteur du magazine d’extrême droite Valeurs actuelles (qui y est au contraire très favorable) ont commis des erreurs semblables, sur les écrans de télévision. Le premier, Piolle, était venu expliquer que le ministre de l’Intérieur ne devrait pas se prononcer en matière d’OQTF au nom de la séparation des pouvoirs, de l’indépendance de la Justice qui les prononcerait. Le second, Lejeune, expliquait que les OQTF étaient prononcées « au nom du peuple français par le Tribunal administratif » et devaient donc, à ce titre, être respectées.

Les deux avaient tout simplement tort, en ce qui concerne la compréhension matérielle du droit. Les fameuses OQTF constituent un acte administratif, prononcé par une préfecture (qui dépend hiérarchiquement du ministère de l’Intérieur), sous le contrôle du Tribunal administratif qui peut l’annuler s’il considère que l’administration a méconnu la Loi. Il est vrai qu’à côté de cette catégorie très majoritaire de « mesures d’éloignement », il existe aussi des interdictions (judiciaires) du territoire français, prononcées par les juges en matière pénale au titre de peine complémentaire. Mais elles concernent bien moins de dix pour cent des cas des éloignements effectués en 2021, selon les chiffres de la CIMADE.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, quant à lui, a désormais promis de préparer une nouvelle Loi en la matière – encore une ! -, censée être présentée dès septembre prochain.

La future nouvelle Loi devrait surtout allonger le délai pendant lequel une OQTF expose la personne concernée à un risque caractérisée d’être renvoyée (ou « éloignée » dans le langage légal et administratif) du territoire français. Ce délai est actuellement de douze mois en application des articles L.731-1 e L.741-1 du CESEDA ou Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Monsieur Darmanin propose de l’allonger, évoquant la possibilité d’un maximum de 24 mois pour être encore compatible avec le droit de l’Union européenne en la matière.

Cette durée de douze mois suscite souvent des incompréhensions, et mérite donc d’être clarifiée.

Délai de 12 ou 24 mois : quelle signification ?

Une première question concerne la situation de l’OQTF elle-même, passé ce délai actuellement de douze mois. Les rumeurs ou informations erronées prétendent que l’OQTF, ou « mesure d’éloignement » en langage légal, disparaîtrait au bout de ce délai. Cela est faux : ce qui disparaît, c’est la possibilité d’enfermer la personne concernée pour exécuter de force – vu que la personne n’est pas d’accord pour partir – la décision, vu que l’article L.731-1 du CESEDA concerne l’assignation de résidence et que l’article L.741-1 traite du placement en Centre de rétention administrative (CRA).

Cela a pour conséquence que, passé le délai en question, la personne intéressée pourra présenter une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour en préfecture, sans courir le risque d’une interpellation pour être conduite vers un Centre de rétention puis placée dans un avion. Précisons que, lors de la présentation de sa demande, l’agent de la préfecture verra à l’écran qu’une OQTF existe toujours à l’encontre de la personne. Si la nouvelle demande de titre de séjour de celle-ci reçoit une réponse positive, la décision favorable de l’administration abroge, efface la mesure précédente, donc l’OQTF disparaît alors. Mais si la nouvelle demande se solde elle aussi par un refus du droit au séjour, une nouvelle OQTF - que l'administration peut alors prononcer – pourra être aggravée parce qu’elle pourra être accompagnée d’une IRTF (Interdiction de retour sur le territoire français) dont nous traiterons plus loin. Il faudra donc faire très attention au contenu d’une nouvelle demande, et ne la présenter que si elle a des chances de recevoir une réponse favorable.

Une deuxième question est soulevée en pratique : au cas où la personne concernée saisit le Tribunal administratif, les douze mois (pendant lesquels il sera fortement déconseillé de se rendre en préfecture) doivent-ils se décompter à partir de la notification de l’OQTF ? Ou alors à partir de celle de la décision du Tribunal administratif si celui confirme celle de la préfecture, vu que la mise en œuvre de l’OQTF est suspendue, donc gelé dans l’attente que le TA se prononce ?

La première réponse est la bonne, même si certaines préfectures ont une autre approche en pratique, refusant de recevoir et traiter une nouvelle demande de titre de séjour avant la fin de douze mois à compter de la décision du TA (qui intervient en règle générale plusieurs mois après la date de l’OQTF elle-même). Cette pratique nous semble abusive. Deux arguments plaident en faveur de l’idée que les douze mois sont à compter à partir de la date de notification de l’OQTF :

- (1.) L’article L.731-1 du code précité, du CESEDA, comporte bien une formulation qui évoque une OQTF « prise moins d’un an auparavant » pour justifier l’assignation à résidence (ou l’enfermement, puisque l’article L.741-1 sur la rétention renvoie explicitement aux conditions posées à cet article L.731-1).

Ainsi, en suivant le texte, la possibilité d’interpeller et d’enfermer une personne n’est donc même pas enfermée dans un délai de douze mois après la notification (réception) de la décision, mais plutôt dans un délai de douze mois à compter de la signature de celle-ci en préfecture. Ce qui est plus strict encore.

- (2.) Interviewé pendant une demi-heure sur ces questions, ce 26 juillet 2022 sur BFM TV, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, justifie l’allongement prévu du délai (p.ex. de 12 à 24 mois) justement par la durée des procédures suite aux recours. Il a utilisé la formulation indiquant qu’il fallait « laisser prospérer les recours », même si le sens profond consistait, au contraire, à dire qu’il fallait avoir encore suffisamment de temps à éloigner la personne du territoire français, même si elle exerce des recours…

Le ministre de l’Intérieur reconnaît par là que, contrairement à ce que considèrent en pratique certaines préfectures, la saisine du Tribunal administratif et l’attente de sa décision n’auraont pas pour effet de rallonger ou de reporter le délai…

Précisions que seule la procédure devant la première juridiction, le Tribunal administratif, a pour effet de suspendre l’application de l’OQTF, donc de protéger la personne intéressée contre l’exécution de l’éloignement. SI la personne a perdu devant la TA et a fait appel (devant la Cour administrative d’appel, CAA), cette procédure d’appel n’aura plus pour effet de la protéger. En effet, depuis la « Loi Sarkozy II » du 24 juillet 2006, l’appel n’a plus d’effet suspensif en matière d’éloignement…

IRTF : quelles conséquences ?

Depuis quelques années, un certain nombre d’OQTF viennent accompagnées d’une autre décision, appelée l’IRTF (interdiction de retour sur le territoire français), sur le fondement des articles L.612-6 et suivants du CESEDA.

Celle-ci peut être d’une durée d’un an, deux ans ou trois ans. Le principal problème étant qu’ici, on ne décomptera pas cette durée à partir de la signature ou de la notification de la décision à la personne… mais seulement à compter de la date où celle-ci a effectivement quitté le territoire français. L’IRTF aura, ainsi comprise, surtout pour effet d’interdire pendant une certaine durée la délivrance d’un visa pour la France (ou pour l’espace Schengen, d’ailleurs) a la personne, après son départ du territoire français. Au cas où la personne n’est pas parti, le délai n’a ainsi pas commencé à courir, ce qui aura pour effet de bloquer une future demande de régularisation....

Cela signifierait donc que, si une IRTF vous a été adressée, vous pourrez être mis(s) en Centre de rétention à tout moment, pendant une durée quasiment illimitée, y compris largement au-delà d’un an ?

Pas si vite… en fait, non ! La Cour de cassation française est en effet venue s’en mêler. Une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2021 (affaire n° 20-17.139) est venue s’opposer à une telle perspective.

La Cour de cassation vient limiter l’impact de l’IRTF…

Dans cette décision, la Cour de cassation considère que l’existence d’une IRTF – adoptée par l’autorité préfectorale pour accompagner une OQTF – ne pourra pas justifier la mise en rétention, au-delà d’un an, alors que l’OQTF n’a pas été exécutée puisque l’intéressé(e) n’a pas quitté le territoire français.

A travers sa décision du 17 novembre 2021, la Cour de cassation considère tout simplement que l’IRTF n’existe pas pour ça, mais qu’elle ne concerne que la perspective d’un retour, conformément à son nom, au cas où la personne intéressée par la mesure était effectivement partie du territoire français. Au cas contraire, la mesure n’a aucun sens, juge la Cour de cassation. Elle a suivi en cela l’argumentation du requérant, un ressortissant serbe, qui avait argumenté qu’il « n’avait jamais exécuté cette obligation de quitter le territoire français, ce qui excluait nécessairement toute méconnaissance d’une interdiction de retour ».

Ceci signifierait donc que, à partir du moment où vous aviez reçu une OQTF accompagnée d’une IRTF mais que vous n’êtes pas parti(e), passé les fameux douze mois, la préfecture devra reprendre votre dossier et l’examiner à nouveau, si vous lui demandez une régularisation ?

…mais attention à la « dualité de juridictions » !

Non… pas si vite, non plus. La décision ci-dessus n’émane pas d’une juridiction administrative, mais bien de la Cour de cassation, donc d’une juridiction judiciaire (civile). Bon, ça vous semble compliqué ? Oui, c’est le cas. Toujours est-il qu’il faut savoir que deux types de juges interviennent dans les litiges qui concernant les OQTF et la mise en rétention : le tribunal administratif d’un côté, un(e) JLD ou « Juge des libertés et de la détention de l’autre côté ».

Or, les juges administratifs sont chapeautés, en haut de la pyramide, par le Conseil d’Etat (qui est la plus haute juridiction administrative) et non par la Cour de cassation. Cette dernière chapeaute, à son tour, toutes les juridictions en matière civile, sociale, commerciale et pénale qu’on regroupe ensemble sous la dénomination de « juridictions judiciaires », à l’exclusion des juridictions administratives qui contrôlent la légalité des actes de l’Etat.

Or, les JLD sont des juges judiciaires, rattachés au Tribunal judiciaire (ex-Tribunal de grande instance), et sont considérés comme des juges en matière civile. Leur hiérarchie est chapeautée par la Cour de cassation.

En matière de (refus du) droit au séjour, les deux juridictions interviennent toutes les deux – à partir du moment où il y a notification d’une OQTF puis placement en rétention -, mais pas dans les mêmes objectifs. Leur rôle est différent. Cette « dualité » des rôles date de la réforme du droit des étrangers élaborée par le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy à travers la Loi du 24 juillet 2006 (« Loi Sarkozy II »), entrée en vigueur en 2007. Depuis cette période, le Tribunal administratif intervient pour valider ou invalider l’OQTF, donc pour vérifier s’il est légal ou illégal de refuser à la personne l’admission au séjour. L’enfermement en Centre de rétention, lui, relève du contrôle par les JLD en tant que juges des libertés individuelles.

Dans ce contexte, il est parfaitement possible qu’une personne se voie délivrée une OQTF (et que celle-ci soit délivrée par le Tribunal administratif), mais que le JLD déclare illégal l’enfermement en rétention. Ceci soit en raison de l’état de santé de la personne, soit en raison de la situation de famille et notamment à cause de la présence d’enfants mineurs auprès d’elle, soit enfin à cause de « garanties de représentation » solides telles que la présence d’un emploi fixe, d’un logement stable et parce que le passeport de l’intéressé se trouve entre les mains de l’administration française. Dans ce dernier cas, la situation ne donnera pas droit à un titre de séjour pour l’intéressé (si le Tribunal administratif a validé l’OQTF), mais il ou elle ne pourra pas être enfermé(e) en rétention non plus : la décision du JLD conduira alors à ce que la personne doive attendre la mise en œuvre son éloignement à son adresse habituelle. Souvent, la personne sera assignée à résidence, ce qui aura comme conséquence qu’elle devra venir « pointer » dans un commissariat de police ou à la gendarmerie, pour confirmer régulièrement le maintien de sa présence, au moins pendant une certaine durée.

Or, puisque la Cour de cassation a jugé que la personne ne pourra pas ou plus être enfermée en rétention à partir du moment où elle a (1.) une OQTF ancienne de plus de douze mois et (2.) une IRTF qui accompagnait cette OQTF notifiée il y a plus d’un an, cela ne signifie donc pas que l’administration devra lui délivrer un titre de séjour. Effectivement, la juridiction administrative ne s’est pas prononcée en ce sens, puisque cette décision précitée émane de la Cour de cassation… donc, de la « patronne » des JLD ! Le Conseil d’Etat, juge supérieur en tête des tribunaux administratifs, n’a jusqu’ici pas adopté une décision comparable.

Que faire alors ?

Dans un premier temps, cela aura comme conséquence que la personne (titulaire d'une OQTF et d'une IRTF, les deux datant de plus de douze mois) n’est – pour le moment – aux yeux de l’administration « ni régularisable, ni éloignable de force ».

Alors, que faut-il faire ?

A priori, il semble alors nécessaire d’adresser une demande écrite à l’administration (à la préfecture compétente) pour demander la possibilité d’introduire une nouvelle demande de régularisation, passé le fameux délai de douze mois. Cela nous semble surtout intéressant s’il existe un motif de régularisation qui est appuyé sur un droit fondamental, donc la préfecture sera obligée de tenir compte :

- la présence d’une maladie très grave ne pouvant pas être soignée dans le pays d’origine, puisque le refus durable de traitement risquerait de violer l’article 3 de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), qui interdit les traitement inhumains ou cruels ;

- la présence d’un lien de famille intense et stable dont la préfecture devra tenir compte pour respecter l’article 8 de la CEDH garantissant notamment l’unité des familles, telles que p.ex. la présence d’un enfant de nationalité française ou encore ayant la qualité de réfugié – qui n’aura donc aucune vocation à quitter le territoire français pour vivre avec la personne intéressée dans son pays d’origine -, ou p.ex. le mariage avec un conjoint français ou une personne ayant le statut de réfugié.

En revanche, à partir du moment où la régularisation de la situation administrative de la personne intéressé relève d’une faculté pour l’administration mais non pas d’une obligation qui s’impose fermement à elle, les chances d’aboutir d’une telle démarche nous semblent moindres. Or, la régularisation par le travail, dont les conditions précises ne sont pas prévues par une Loi (s’imposant à l’administration) mais par une circulaire dont le statut est inférieur à celui de la Loi, ne constitue pas une obligation ferme pour l’administration. Nous conseillons donc la prudence en la matière. Par ailleurs, la circulaire qui concerne la régularisation par le travail, celle du ministère de l’Intérieur du 28 novembre 2012, prévoit en son dernier chapitre qu’elle ne concerne qu’« exceptionnellement » les ressortissants algériens, dont le statut est d’abord régi par une convention bilatérale en date du 27 décembre 1968, renégociée la dernière fois en juillet 2001.

A partir du moment où – pour une personne à laquelle une OQTF avec IRTF avait été notifiée antérieurement, il y a plus de douze mois – la préfecture a répondu favorablement à une demande écrite pour un rendez-vous, telle nous l’avons conseillée, il ne faudra pas hésiter à se rendre.

Effectivement, la Cour de cassation française a interdit, par une décision de la première chambre civile du 06 février 2007 (affaire n° 05-10.880), les « convocations piège » qui avaient cours antérieurement. Un organe de l’Etat, n’ayant pas le droit d’être « déloyal » dans ses rapports avec les personnes administrées, ne pourra en effet pas leur faire miroiter un rendez-vous dont l’objet serait une demande de régularisation… pour ensuite leur passer les menottes à cette occasion et les envoyer en Centre de rétention. Un tel acte serait considéré comme déloyal, illégal et devra être annulé par le JLD qui ne pourra pas valider le maintien en rétention.

En revanche, si l’administration répond défavorablement (soit-il par le silence conservé pendant une certaine durée) à une demande de rendez-vous dans les conditions ci-dessus évoquées, un tel refus relève du contrôle des tribunaux administratifs.

Toutefois, saisir le juge administratif nous semble avoir un intérêt, dans ces conditions, surtout si la demande de régularisation (après OQTF et IRTF) est appuyée sur un argument juridique fort, soit un droit fondamental.

Fayçal MEGHERBI et Bernard SCHMID sont avocats au barreau de Paris.

Menu

Menu

Après la polémique sur l’éloignement des étrangers en France : Quelques précisions sur un débat riche en raccourcis : à propos des « OQTF »

Après la polémique sur l’éloignement des étrangers en France : Quelques précisions sur un débat riche en raccourcis : à propos des « OQTF »