Par Patrice Caine, Président-Directeur Général de Thales

La question de la place des technologies dans la lutte contre le changement climatique n’a pas échappé à la polarisation croissante du débat public.

C’est ainsi que les discussions sur cet enjeu capital pour l’avenir de l’humanité, se retrouvent fréquemment réduites à une opposition entre le camp des « techno-solutionnistes » d’un côté, et les partisans d’un avenir « low tech », les « techno-pessimistes », de l’autre.

Je n’ai pas les compétences pour m’exprimer sur le bien-fondé des politiques climatiques, ni même sur la pertinence des (nombreuses) technologies, actuelles ou futures, qui pourraient être mises à profit pour préserver notre planète.

En revanche, nous avons chez Thales, une longue expérience d’innovation, une forte proximité avec les milieux scientifiques qui me permettent d’avoir au moins des convictions sur ce qu’on peut attendre ou non de la technologie. Et je voudrais revenir ici sur certains des arguments les plus répandus, sur le fondement desquels certains voudraient exclure cette dimension essentielle de la créativité humaine du combat pour l’environnement.

Premièrement, certains contestent le bien-fondé du recours à la technologie pour sauvegarder le climat parce qu’on l’accuse d’être elle-même la cause de la situation périlleuse où nous nous trouvons.

Les Trente glorieuses sont restées dans l’inconscient collectif comme une période de foi aveugle dans le progrès technique, qu’on associait à la prospérité, aux avancées sociales, à la promesse d’un avenir radieux. On porte aujourd’hui un regard beaucoup plus critique sur ces années de croissance et d’optimisme, en les rendant responsables de l’avènement d’une économie productiviste non-soutenable.

« On ne résout pas un problème avec les modes de pensées qui l’ont engendré » disait Einstein. Le bon sens devrait donc nous détourner de la chimère technologique, cause de tous nos maux.

Sans insister sur ce que cette vision peut comporter comme aspects réducteurs (on semble parfois compter comme quantités négligeables les avancées prodigieuses réalisées dans le domaine de la santé, de la salubrité, de la lutte contre la pauvreté), rappelons une réalité aussi simple que fondamentale : la technologie est un outil, qui fait ce qu’on lui demande.

Après la Seconde Guerre mondiale, toutes les énergies étaient focalisées sur la production de richesses matérielles, sur le retour à l’abondance après une période de douloureuses privations. C’est la direction qu’ont pris tous les grands États du monde, et avec eux les entreprises, les universités, les instituts de recherche etc.

Aujourd’hui, on demande autre chose aux ingénieurs et aux chercheurs. La technologie a pris un tournant et se met de plus en plus au service de la transition écologique.

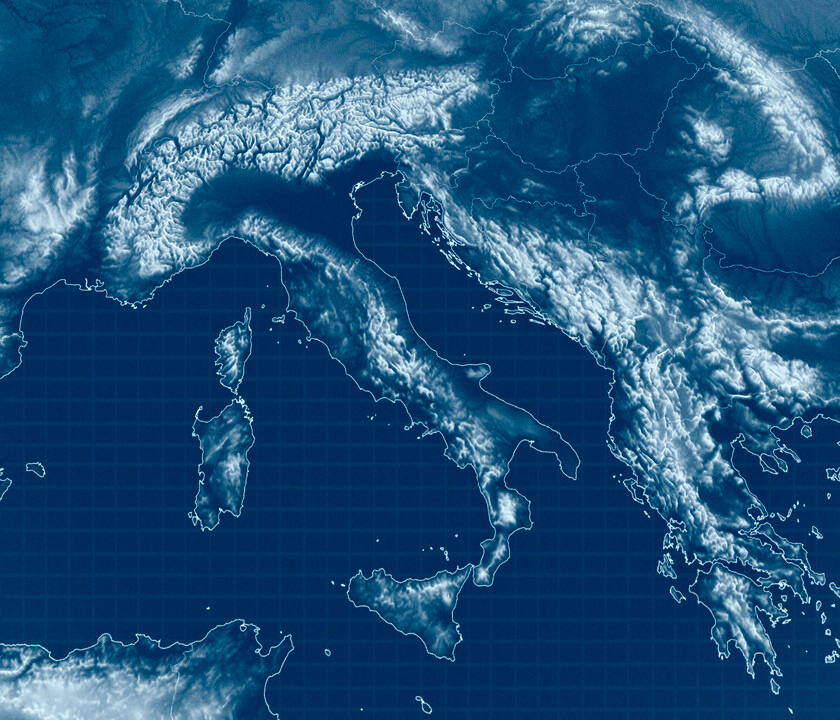

Pensons d’abord aux technologies spatiales, sans lesquelles nous n’aurions pas été capables de comprendre et de suivre aussi finement qu’aujourd’hui les phénomènes climatiques.

C’est ainsi que les discussions sur cet enjeu capital pour l’avenir de l’humanité, se retrouvent fréquemment réduites à une opposition entre le camp des « techno-solutionnistes » d’un côté, et les partisans d’un avenir « low tech », les « techno-pessimistes », de l’autre.

Je n’ai pas les compétences pour m’exprimer sur le bien-fondé des politiques climatiques, ni même sur la pertinence des (nombreuses) technologies, actuelles ou futures, qui pourraient être mises à profit pour préserver notre planète.

En revanche, nous avons chez Thales, une longue expérience d’innovation, une forte proximité avec les milieux scientifiques qui me permettent d’avoir au moins des convictions sur ce qu’on peut attendre ou non de la technologie. Et je voudrais revenir ici sur certains des arguments les plus répandus, sur le fondement desquels certains voudraient exclure cette dimension essentielle de la créativité humaine du combat pour l’environnement.

Premièrement, certains contestent le bien-fondé du recours à la technologie pour sauvegarder le climat parce qu’on l’accuse d’être elle-même la cause de la situation périlleuse où nous nous trouvons.

Les Trente glorieuses sont restées dans l’inconscient collectif comme une période de foi aveugle dans le progrès technique, qu’on associait à la prospérité, aux avancées sociales, à la promesse d’un avenir radieux. On porte aujourd’hui un regard beaucoup plus critique sur ces années de croissance et d’optimisme, en les rendant responsables de l’avènement d’une économie productiviste non-soutenable.

« On ne résout pas un problème avec les modes de pensées qui l’ont engendré » disait Einstein. Le bon sens devrait donc nous détourner de la chimère technologique, cause de tous nos maux.

Sans insister sur ce que cette vision peut comporter comme aspects réducteurs (on semble parfois compter comme quantités négligeables les avancées prodigieuses réalisées dans le domaine de la santé, de la salubrité, de la lutte contre la pauvreté), rappelons une réalité aussi simple que fondamentale : la technologie est un outil, qui fait ce qu’on lui demande.

Après la Seconde Guerre mondiale, toutes les énergies étaient focalisées sur la production de richesses matérielles, sur le retour à l’abondance après une période de douloureuses privations. C’est la direction qu’ont pris tous les grands États du monde, et avec eux les entreprises, les universités, les instituts de recherche etc.

Aujourd’hui, on demande autre chose aux ingénieurs et aux chercheurs. La technologie a pris un tournant et se met de plus en plus au service de la transition écologique.

Pensons d’abord aux technologies spatiales, sans lesquelles nous n’aurions pas été capables de comprendre et de suivre aussi finement qu’aujourd’hui les phénomènes climatiques.

Prenons aussi la mesure de la créativité et de l’énergie remarquables que consacrent en ce moment les chercheurs à inventer de nouvelles solutions pour un monde plus durable.

C’est vrai en particulier pour les deux enjeux majeurs de la transition que sont, à court et moyen terme, l’électrification de notre énergie (batteries, véhicules électriques, énergie solaire…) et l’optimisation de nos consommations (intelligence artificielle et big data, recyclage et écoconception…). Mais plus largement, nous assistons en ce moment à une véritable vague d’innovations durables dans de très nombreux domaines : recherche de nouvelles sources d’énergie (hydrogène bas carbone, énergie osmotique, bioluminescence, énergies marines...), transformation de l’agriculture (drones, engrais à faible teneur en azote, viande de culture…), capture et séquestration du carbone, etc.

L’innovation technologique d’aujourd’hui n’est pas comme celle d’hier, elle ne répond pas aux mêmes questions, il ne faut pas l’y assimiler.

Deuxième point souvent avancé par les techno-pessimistes : nous manquons de temps et les technologies qui pourraient être utiles ne sont pas matures

Il est vrai que beaucoup d’outils prometteurs sont encore en cours de développement : pensons par exemple aux systèmes de capture du carbone, ou même à l’hydrogène. Mais il s’agit là d’une question de volonté politique, et non d’un problème intrinsèque. Le monde a besoin que les pouvoirs publics interviennent massivement pour soutenir l’innovation durable, afin d’accélérer son passage à l’échelle.

C’est ce qui est en train de se produire pour les voitures électriques, qui sont déjà moins coûteuses à l’usage que les thermiques, et qui le seront bientôt aussi à l’achat. A ce moment-là, une bascule se produira avec des effets significatifs sur les émissions de CO2 issues du transport (non sans soulever par ailleurs d’autres enjeux environnementaux, mais c’est une autre question).

Il faut maintenant agir pour que toutes les technologies pertinentes suivent le même chemin. Saluons à cet égard les engagements pris dans ce sens à l’occasion de la COP26, avec le « Breakthrough Agenda » qui vise à rendre les solutions durables plus abordables que leurs équivalents conventionnels.

Il reste du chemin à faire c’est certain, mais les technologies sont là, nous ne sommes pas en train d’attendre un miracle. L’enjeu est désormais d’accélérer leur développement.

On dit aussi que pour accomplir la transition grâce aux technologies, nous allons avoir besoin de consommer en grande quantité énergies et ressources naturelles. Il peut sembler contradictoire de commencer un processus de décarbonation en produisant massivement de nouvelles infrastructures.

Il est certain que, de ce point de vue, nous faisons face à un immense chantier. En particulier parce qu’aujourd’hui 20% seulement de l’énergie finale consommée dans le monde est électrique. Pour augmenter cette proportion, il va falloir fabriquer une quantité gigantesque de nouveaux équipements.

Je comprends que ce préalable puisse sembler contre-intuitif. Mais il faut faire le rapport coûts bénéfices à la bonne échelle.

Prenons un exemple issu du groupe Thales, dans le domaine de l’aéronautique. Nous avons créé un nouveau système pour mieux connecter le cerveau de l’avion (les systèmes de gestion des vols) et les infrastructures de gestion du trafic aérien. Son déploiement et son utilisation vont inévitablement générer une consommation d’énergie supplémentaire. D’un autre côté, nos ingénieurs prévoient qu’il permettra de réduire, à partir de 2023, la consommation de carburant des avions d’au moins 10%. Cela représentera plus de 100 millions de tonnes de CO2 économisées, d'ici 2040 : l’opération sera très largement bénéfique pour l’empreinte carbone du secteur aérien.

Ce qui est vrai à petite échelle l’est aussi au niveau global : il faut s’intéresser au bilan complet pour juger de la pertinence d’une technologie et pas seulement considérer les effets de court terme.

Enfin, on entend dire que compter sur la technologie serait un pari excessivement risqué et qu’il vaut mieux privilégier la réduction immédiate de nos consommations et le passage à des modes de vie radicalement plus frugaux.

Là encore, je ne suis pas apte à juger des bonnes politiques à mettre en œuvre, et sans doute des mesures de sobriété sont-elles souhaitables.

Je crois en revanche qu’il vaut mieux être vigilant vis-à-vis des solutions drastiques et des réflexes malthusiens pour deux raisons.

D’abord on ne peut pas isoler l’économie : elle fait partie de l’équation. Si nous brisons la croissance, nous entravons nos capacités d’investissement dans la recherche et le développement, nous mettant ainsi durablement dans l’incapacité de développer des technologies bas carbone. Ce pari n’est pas moins risqué que de compter exclusivement sur ces dernières pour sauver le monde. Par ailleurs n’oublions jamais que la prospérité économique n’est pas qu’une question de confort matériel – dans les pays les moins favorisés, c’est pour beaucoup une question de survie.

Ensuite, les difficultés à atteindre un consensus international sur les actions à mener pour le climat font craindre que cette ambition de sobriété radicale à l’échelle mondiale reste une illusion qui risque de nous faire perdre un temps précieux dans la mise en œuvre de solutions plus modérées et plus réalistes.

C’est vrai en particulier pour les deux enjeux majeurs de la transition que sont, à court et moyen terme, l’électrification de notre énergie (batteries, véhicules électriques, énergie solaire…) et l’optimisation de nos consommations (intelligence artificielle et big data, recyclage et écoconception…). Mais plus largement, nous assistons en ce moment à une véritable vague d’innovations durables dans de très nombreux domaines : recherche de nouvelles sources d’énergie (hydrogène bas carbone, énergie osmotique, bioluminescence, énergies marines...), transformation de l’agriculture (drones, engrais à faible teneur en azote, viande de culture…), capture et séquestration du carbone, etc.

L’innovation technologique d’aujourd’hui n’est pas comme celle d’hier, elle ne répond pas aux mêmes questions, il ne faut pas l’y assimiler.

Deuxième point souvent avancé par les techno-pessimistes : nous manquons de temps et les technologies qui pourraient être utiles ne sont pas matures

Il est vrai que beaucoup d’outils prometteurs sont encore en cours de développement : pensons par exemple aux systèmes de capture du carbone, ou même à l’hydrogène. Mais il s’agit là d’une question de volonté politique, et non d’un problème intrinsèque. Le monde a besoin que les pouvoirs publics interviennent massivement pour soutenir l’innovation durable, afin d’accélérer son passage à l’échelle.

C’est ce qui est en train de se produire pour les voitures électriques, qui sont déjà moins coûteuses à l’usage que les thermiques, et qui le seront bientôt aussi à l’achat. A ce moment-là, une bascule se produira avec des effets significatifs sur les émissions de CO2 issues du transport (non sans soulever par ailleurs d’autres enjeux environnementaux, mais c’est une autre question).

Il faut maintenant agir pour que toutes les technologies pertinentes suivent le même chemin. Saluons à cet égard les engagements pris dans ce sens à l’occasion de la COP26, avec le « Breakthrough Agenda » qui vise à rendre les solutions durables plus abordables que leurs équivalents conventionnels.

Il reste du chemin à faire c’est certain, mais les technologies sont là, nous ne sommes pas en train d’attendre un miracle. L’enjeu est désormais d’accélérer leur développement.

On dit aussi que pour accomplir la transition grâce aux technologies, nous allons avoir besoin de consommer en grande quantité énergies et ressources naturelles. Il peut sembler contradictoire de commencer un processus de décarbonation en produisant massivement de nouvelles infrastructures.

Il est certain que, de ce point de vue, nous faisons face à un immense chantier. En particulier parce qu’aujourd’hui 20% seulement de l’énergie finale consommée dans le monde est électrique. Pour augmenter cette proportion, il va falloir fabriquer une quantité gigantesque de nouveaux équipements.

Je comprends que ce préalable puisse sembler contre-intuitif. Mais il faut faire le rapport coûts bénéfices à la bonne échelle.

Prenons un exemple issu du groupe Thales, dans le domaine de l’aéronautique. Nous avons créé un nouveau système pour mieux connecter le cerveau de l’avion (les systèmes de gestion des vols) et les infrastructures de gestion du trafic aérien. Son déploiement et son utilisation vont inévitablement générer une consommation d’énergie supplémentaire. D’un autre côté, nos ingénieurs prévoient qu’il permettra de réduire, à partir de 2023, la consommation de carburant des avions d’au moins 10%. Cela représentera plus de 100 millions de tonnes de CO2 économisées, d'ici 2040 : l’opération sera très largement bénéfique pour l’empreinte carbone du secteur aérien.

Ce qui est vrai à petite échelle l’est aussi au niveau global : il faut s’intéresser au bilan complet pour juger de la pertinence d’une technologie et pas seulement considérer les effets de court terme.

Enfin, on entend dire que compter sur la technologie serait un pari excessivement risqué et qu’il vaut mieux privilégier la réduction immédiate de nos consommations et le passage à des modes de vie radicalement plus frugaux.

Là encore, je ne suis pas apte à juger des bonnes politiques à mettre en œuvre, et sans doute des mesures de sobriété sont-elles souhaitables.

Je crois en revanche qu’il vaut mieux être vigilant vis-à-vis des solutions drastiques et des réflexes malthusiens pour deux raisons.

D’abord on ne peut pas isoler l’économie : elle fait partie de l’équation. Si nous brisons la croissance, nous entravons nos capacités d’investissement dans la recherche et le développement, nous mettant ainsi durablement dans l’incapacité de développer des technologies bas carbone. Ce pari n’est pas moins risqué que de compter exclusivement sur ces dernières pour sauver le monde. Par ailleurs n’oublions jamais que la prospérité économique n’est pas qu’une question de confort matériel – dans les pays les moins favorisés, c’est pour beaucoup une question de survie.

Ensuite, les difficultés à atteindre un consensus international sur les actions à mener pour le climat font craindre que cette ambition de sobriété radicale à l’échelle mondiale reste une illusion qui risque de nous faire perdre un temps précieux dans la mise en œuvre de solutions plus modérées et plus réalistes.

Menu

Menu

Technologie et enjeux climatiques : pour une approche pragmatique

Technologie et enjeux climatiques : pour une approche pragmatique